|

《易经》涵盖万有,纲纪群伦。是我国最古老的典籍之一。易经的理论博大精深,而又至简至易。其大可用于治国平天下,其小可用于齐家、处世、修身。其理论体系是建立在阴阳变易的基础上。《易经》之义理主要体现在易经与易传之中。卦辞、卦象、卦序结构以及易传等是易理的重要来源。

一、通行本卦序分析

《易经》又称为《周易》,是因为在《周易》之前还有两种《易经》,即《连山易》和《归藏易》。总称“三易”。据说《连山易》是神农时代之易,《归藏易》是黄帝时代之易。这两种易均已不传。三易都是六十四卦,其根本区别在于卦序的不同。因此产生了不同的理论体系。

六十四卦卦序的排列是多种多样的,按照六十四卦全排列可推算出有:

种卦序。这可是难以想象的天文数字!

但已知的《易经》卦序主要有以下几种:

1 、通行本卦序,(邵子称为后天六十四卦序)

2 、 先天六十四卦序

3 、京房八宫卦序

4 、《元包》卦序

5 、《马王堆帛书易经》卦序

在这几种卦序中除了通行本卦序外,都有明确的象数关系和易理,其排列顺序有着固定的规律。

自古以来,对于通行本卦序的认识主要有三派:一是易理派,认为只能通过《序卦传》的易理来理解卦序。二是象数派,认为通行本卦序与其它卦序一样有着一定的象数规律。三是,卦序没有什么象数规律和易理,只是便于记忆而已。这派些学者往往对《序卦》易理提出诸多质疑,如宋代学者叶适在其《习学记言》中解《需讼》卦时说:“《序卦》:‘物稚不可不养也',物之稚者养,而壮者不养乎?”。

笔者认为:《易经》是建立在理、象、数、占基础上的。可以说,没有理、象、数、占就没有《易经》。通行本卦序是流传与影响最广泛的一种卦序,是易经的重要组成部分,必然也离不开理、象、数之间的关系,而且其排列规律应该遵循至简至易的原则。

(一)卦序分析

通行本《易经》卦序六十四卦的排列顺序是:

乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫、随、蛊、临、观、噬嗑、贲、剥、复、无妄、大畜、颐、大过、坎、离、咸、恒、遯、大壮、晋、明夷、家人、睽、蹇、解、损、益、夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、渐、归妹、丰、旅、巽、兑、涣、节、中孚、小过、既济、未济 。

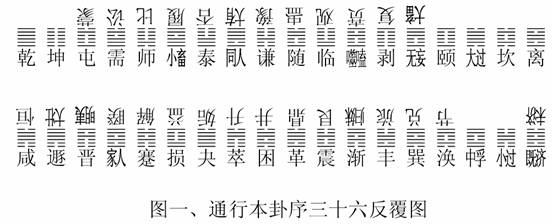

其基本顺序是将六十四卦分成三十二对,两俩一组,非反即覆。相反就是卦形的阴阳爻全部互换。如乾与坤、颐与大过等。相覆就是卦形上下颠倒。如,屯与蒙、师与比等。如果将相覆之两卦,看作上下颠倒的一卦,那么六十四卦就变成了三十六个反覆卦。参见图一。

通行本《易经》六十四卦,分为上下两经。上经首乾坤,终坎离,共三十卦;下经首咸恒,终既济未济,共三十四卦。全经有四对卦为相反卦,上经三对,乾、坤;颐、大过;坎、离;下经一对,中孚、小过。其余五十六卦为相覆卦。上经十二对,下经十六对。

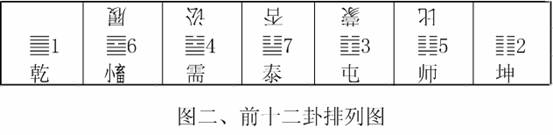

通行本的卦序自古以来有许多人研究。那么到底这六十四卦存在什么排列规律呢?首先看乾坤至泰否这十二卦。如果将其按照阳爻和阴爻的多少的顺序及相反或相对的组合排列起来:见图二。

可以看出这十二卦有着明显的排列规律:以按照阴阳爻的多少以泰否为中心(三阴爻三阳爻卦)呈对称排列。

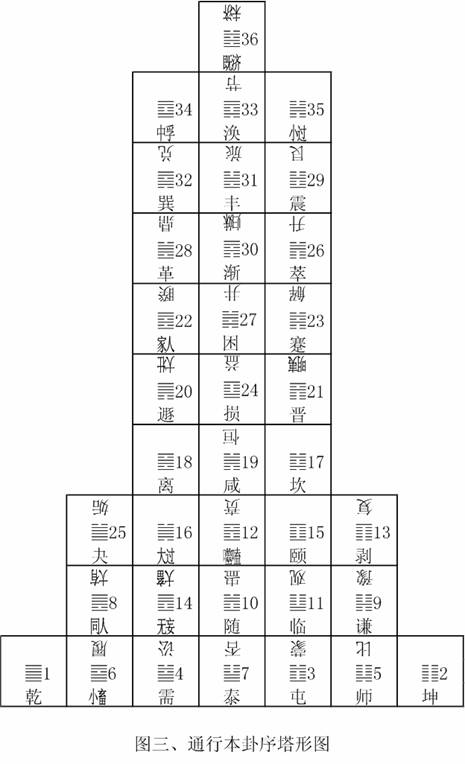

若将图一通行本相反覆的卦序,按照卦中阳爻数由多到少( 6~0 )的顺序,从下到上排列起来(见图三)。图中的数字,代表该卦或相反覆的两卦在原通行本卦序中的排列序号。从图三可以看出,除了上经的 无妄大畜 和下经的 夬姤 两组相反覆的卦不符合上述规律外,其它各卦都符合,只是下经没有按照上经那样按照水平排列的顺序而已。只要将 渐归妹 在图三的塔形图中下调两行,就可以达到下经也呈水平排列。而且反覆卦的排列以三阳三阴爻卦为中轴,呈基本对称分布。

按照《序卦传》和图三的排列顺序,可以对通行本卦序的排列规律大致归纳三点:

1 、按照卦义的前后因果关系衔接( 理 ),

2 、按照卦形反覆的关系( 象 )

3 、根据卦形中阳(或阴)爻数对称排列( 数 )上述理象数三者之间又互相联系、包含和渗透,卦形的反覆,体现的是物极必反之理;阴阳爻数对称分布,体现的是阴阳平衡之理。

(二)卦序的错位

笔者认为,以上三条就是通行本卦序制作者的指导思想,非常简易,体现了易经至简至易的原则。假如卦序不是按照以上规则排列,那么在三十六组反覆的卦序中就不会仅移动三组卦就能达到卦序如此的有规律性。由此看来,原卦序中上经的无妄大畜、下经的夬姤以及渐归妹必然存在错位,可能是周易卦序在先期流传和传授过程中出现的错简。我们可以分析如下:

据《史记 · 孔子世家》云:“孔子晚而喜《易》,序《彖》、系《象》、《说卦》、《文言》,读《易》韦编三绝。曰:‘假我数年,若是我于《易》则彬彬矣。'”由此可以知:一是,在孔子时代所谓《易》,就是指六十四卦的卦辞及三百八十四爻辞。那时的一卦卦爻辞,是合刻于竹片上的,如此六十四卦以竹片韦编而成《易》,所以才有“韦编三绝”。二是,司马迁在史记中已提到了《彖》、《象》、《说卦》、《文言》等为孔子所作。并没有明确说明《序卦传》为孔子所作。到《汉书 · 艺文志》云:“至于殷周之际,纣在上位,逆天暴物,文王以诸侯顺命而行道,天人之占可得可效,于是重易六爻,作上下篇。孔氏为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。”这才明确记载了孔子作《序卦》传。由此可以推论,《序卦》在司马迁时代有三种可能性:

• 卦序和《序卦传》非孔子所作,而为后人所作;

• 卦序为孔子所作,但《序卦传》非孔子所作;

• 卦序和《序卦传》均为孔子所作,但司马迁在《史记》中没有提到。

无论哪种情况,由于没有记录作者的卦序排列思想,在文化传播不发达的古代,《周易》主要是单传师授,流传面很小,在传播中出现错简、抄错差错或人为修改都是很可能的。古代的经文是刻于竹简之上的,以绳编之,形如竹帘,成捆收藏。绳断则简脱,《史记》中不是也记载着孔子“韦编三绝”吗!由此也说明错简是造成通行本卦序个别错位最有可能的情况。

根据史料及最新的考古发现,许多学者对《序卦传》为孔子所作表示怀疑。但是笔者认为,即使《序卦传》非孔子所作,但卦序排列很可能为孔子所序。根据史料记载和考古发现,在汉代(及其之前)就已经有多种卦序存在,除了通行卦序外,其它的卦序大多都是用于象数卜筮的,只有通行卦序重在易理兼及象数卜筮。这正符合孔子治易精神。而且孔子为《周易》作《彖》、《象》、《说卦》、《文言》等肯定是按照一定的卦理顺序而排列。从卦义上讲,《彖》、《象》对于“中”十分重视,后来儒家发展为“中庸”思想。从后面的卦序排列规律的分析来看,这一排列顺序也正反映了儒家的这一思想。

1973 年长沙马王堆三号墓出土了帛书《周易》,其中有《系辞》上下、《二三子》、《易之义》、《要》、《缪和》、《昭力》等。帛书《易经》的卦序与通行本卦序完全不一样,自然不会有通行本《序卦》传。但是从其经文和传文来看,出入很大。首先是卦序与通行本不一样,卦名卦辞中的字也多有出入,再有就是同为《系辞》但其文字段落互有差异,《易传》内容也差别很大。这说明不仅《易经》的传授途径有差别,而且其内容也有人为的改动。

1995 年在绵阳永兴双包山一座西汉墓中出土了大量文物。其中绘有太极图的木胎漆盘共 20 件。据考证,该墓下葬的年代在汉武帝元狩五年(公元前 118 年)前。有学者研究表明:该墓出土的木胎漆盘沿口纹饰及其内底包含有阴阳鱼太极图、太极八卦、河图洛书等。在一定程度上说明,图书象数易在先秦乃至汉初是存在的,不知是由于古代 《易经》的师授单传,还是其它原因,图书象数易到 汉以后就失传了,魏晋仅言易理,直到宋代图书易才又复出。

由上可知,《易经》在传授过程中,出现差错、遗漏、人为改动乃至部分内容的失传都是很自然的。卦序在传授和流传中也一样会出现差错或人为改动。卦序不会象其它内容会有遗漏现象,六十四卦是固定之数,不会多也不会少,只可能会错位。由于通行本卦序采用反覆排列法,其错位肯定是成对出现。

自汉武帝黜百家尊儒术,儒学成为中国文化的主流,至今影响中国两千余年。作为儒学经典的《易经》,在中国古代哲学文化史上享有至高无上的地位。孔子作为儒家的创始人,集中国古文化之大成。鉴于孔子对于中国文化的贡献,后代学者对《序卦传》和卦序为孔子所作,认同者多,怀疑者少。由于《周易》中没有记录卦序的排列方法,因此历代对于卦序的研究都是围绕流传下来的卦序,在探索其规律性。尽管历时上千年,但均未能从根本上解决其整体的规律性问题。

为什么如此呢?因为历代学者限于《序卦》乃孔子所作。中国古人有个传统,就是古人(尤其是圣人)流传下来的东西一般有疑问也不去随意改动,而是另辟蹊径,或者换个角度去说。因此,历史上对于《序卦》的研究大多只是在证“真”,而不能证“伪”。也就是说,只是在研究和发现卦序中存在有哪些规律性,而没有去研究证明卦序中有哪些不符合规律性。而事实上,很难保证通行卦序在两千多年的流传中就不会有误!有待于考古学家去验证。

《易经》的精神就是通变。研究卦序的目的也是为了探求卦序变化之理。笔者提出卦序错位并非否定古人。研究《易经》卦序乃至《易经》,不能离开古人,但是也不能迷信于古人、拘泥于古人,不能陷于古人的框框,而应敢于突破创新。这才是治易的精神,才真正把握了易经的精髓。应该遵循“依理不依人”的原则。易《系辞》说:“《易》之为书也,不可远。为道也屡迁,变动不居,周流六虚。上下无常,刚柔相易。不可为典要,唯变所适。” 通变、变通才是《易经》的精神。

综上所说,《易经》卦序在数千年的传授过程中出现错误也是在所难免的。找出其差错点,发现其规律性,探索其义理是研究卦序根本目的。

(三)卦序的调整

《易经》是以理、象、数及其关系为基础的。卦序作为《易经》的重要组成部分,也应符合相应象数关系。易经的根本原理是至简至易,在《易经》中,有其理,必有其象;有其象,必有其数,反之亦然。

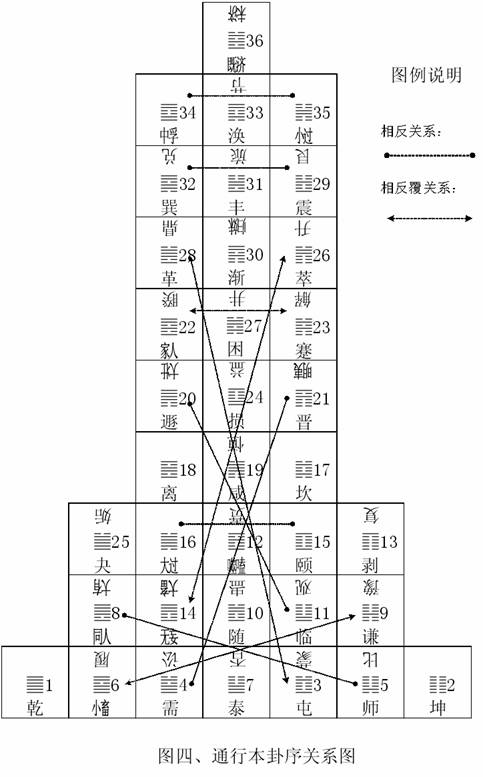

图三的塔形图的阴阳爻基本上的交替对称排列就符合了一定的象数之理,而且非常简易。图四为通行本卦序基本关系图,由图四可以看出塔图中存在的错位问题。为此我们对图一通行本卦序三十六反覆图的卦序作如下调整:

将上经 无妄大畜 移到临观之后,下经 夬姤 移到上经剥复之后,下经 渐归妹 移到遯大壮之后。

卦序中出现的差错,可能为错简所致。调整后达到卦序塔形图的平衡。

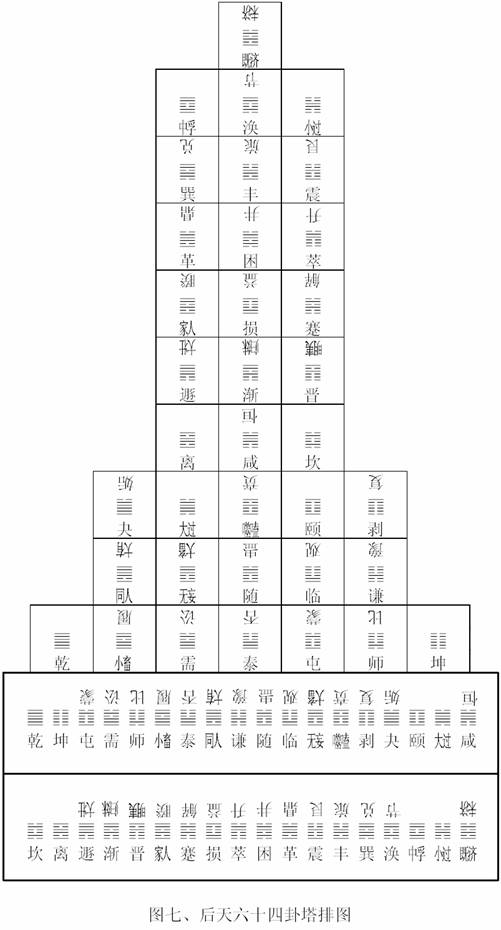

由于在原卦序中,原本处于上经的夬姤卦被放到了下经,以至于原来建立在反覆卦基础上的卦序出现上下经反覆卦数不平衡,所以传易者不得不将坎离与咸恒互换,以使上下经反覆卦的数量均为十八个。因此,坎离成了上经的结尾,咸恒成了下经的开始。现将其调整回来,这并不影响塔形图的排列结构。(参见图七后天六十四卦塔排图)

(四)调整后卦序衔接的合理性

调整后的卦序象数关系非常清晰,分布也很平衡。那么发生改变部分的卦义衔接合不合理呢?我们简单分析来看。

观——无妄。观,从卦辞上来看,有外观与返观之义。外观就是观察事物的变化与规律,内观就是反省自身是否符合外在变化规律,能够正确地外观与返观就是慧观,能够慧观自然就会无有妄为。

大畜——噬磕。大畜,蓄之大也,象征蓄止、积聚。噬嗑,咬合,象征奖惩法制。从卦象上来讲,山天大畜上为艮、为止,下为乾、为天,为蓄止、蓄聚之象。火雷噬磕上为离,下为震,下动上明。且九四有被初九和上九间于其中之象(被限于其中)。因此,噬磕卦辞曰:“亨,利用狱”。如同蓄水一样,蓄聚必然是限制在一定范围中。在社会中,经济建设是复杂的物质积聚过程(大畜),需要建立严明的法制管理(噬磕),以维持稳定的发展。

剥复——夬姤——颐。剥,落也,五阴剥一阳。复,恢复、回复也,一阳复生。姤,遇合也,一阴遇五阳。夬,决断、决裂也,五阳决一阴。事物的发展是周期变化的,任何事物兴盛到一定程度,必然会衰落,衰落到一定程度,也必然会恢复;事物到一定程度会出现分裂,到一定时期又会形成新的聚合。

剥是讲由盛而衰的变化,复是讲由坏变好过程;姤是讲遇合、聚合之道,夬是讲决裂、决断方法。治久必乱(剥),乱久必治(复);合久必分(夬),分久必合(姤)。此乃自然之道也。从一年四季(一日)的卦气变化来讲,有冬至(子时)一阳生(复),夏至(午时)一阴生(姤),年复一年日复一日,周而复始。

颐,养也。事物也不可能永远分裂,聚合时就需要颐养之道。

大过——咸。大过者,大为过分也。小过是阴过于内外 ( 上下 ) ,大过是阳过于中。内阳刚必以阴柔济之。 咸者,内阳悦于外阴也。咸者,感也。物过者,必有所反求。也就是矛盾的事物既对立又统一,两者相互依存。下经小过之后续之以既济,与此对应,上经大过之后应接之以咸。事物的过也是相对的,纯阳和纯阴相对于中庸来说都为之过,阳和阴都会向相反的方向寻求平衡。因此,才会有相感相应。男女相感乃天经地义之道。在社会实践中也应如此,如人有了过错走了极端,首先要采取感化教育工作,应本着惩前毖后治病救人的方针,除非不得而已,尽量不采取极端的手段。

艮——丰。艮者,止也。丰者,盛大也。艮卦上九卦辞是:“敦艮,吉”。象曰:“敦艮之吉,以厚终也”。事物的“止”是相对的,物极必反。止到极点,就会丰大。

在通行卦序中除了卦形反覆及阴阳爻数的交替变化外,卦义的前后因果相续,也是卦序的重要来源。比如,上经的开头乾坤屯蒙,就是源于中国古代的宇宙生成理论。按照中国古代宇宙的演化论,先有天(乾),后有地(坤)。有了天地,然后生水,水为生命之源。坎水一动(震),就产生了万物,万物的生长与积聚就是屯。因此卦序乾坤之后是屯(参见马王堆帛书《天一生水》篇)。

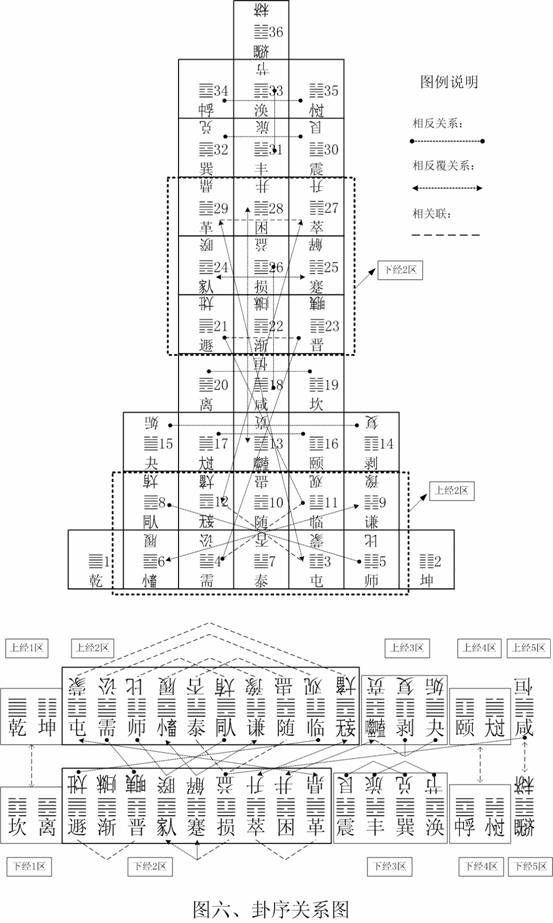

图七为复原后的通行本六十四卦反覆塔形图,整个卦序排列分为上下两部分,上部分为卦序反覆塔形图,下部分为卦序反覆行形图。上部分象座宝塔,横向、纵向、斜向都有相反、相覆、相反覆关系的卦相互联系,全塔整体结构严谨牢固;下部分分为两行,分别代表上下两经,上下结构平衡,卦义前后衔接紧密。塔行图的象数关系参见图六所示。

复原后的通行本后天六十四卦排列顺序:

乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫、随、蛊、临、观、无妄、大畜、夬、姤、噬嗑、贲、剥、复、颐、大过、咸、恒、坎、离、遯、大壮、渐、归妹、晋、明夷、家人、睽、蹇、解、损、益、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、丰、旅、巽、兑、涣、节、中孚、小过、既济、未济。

(五)调整后新卦序的理、象、数关系

调整后的卦序象数关系参见图六卦序关系图。

经过简单的调整新的卦序已完全符合了前面所述三点的基本规律性和象数关系。 我们还可以通过图六发现更多的理、象、数关系:

在泰否至既济未济这个轴上及其两边对称位置的卦,卦形有的相反,有的相反后再相覆(反覆)。如,乾与坤、大过与颐,离与坎、巽兑与震艮、中孚与小过、夬姤与剥复等均相反。这些都处于塔形图中的同一水平位置。

同人大有与师比相反,小畜履与谦豫相反覆;需讼与晋明夷相反,临观与遯大壮相反;屯蒙与革鼎相反覆,无妄大畜与萃升相反覆。这些都不在塔形图中的同一水平位置,而是交叉位置。

丰旅与涣节、咸恒与损益均为相反,噬嗑贲与困井相反后再相覆。泰否、随蛊、渐归妹、既济未济自身相反后相覆。这些都在塔形图的中轴上。

图七塔排图共有十二层结构,最低两层为卦序上下两经横向顺序排列,上面十层为全经六十四卦的三十六反覆塔形结构图。每层结构都有特定的涵义。

十层塔形结构分层如下:

• 乾、履小畜、需讼、泰否、屯蒙、师比、坤,十二卦

• 同人大有、无妄大畜、随蛊、临观、谦豫,十卦

• 夬姤、大过、噬磕贲、颐、剥复,八卦

• 离、咸恒、坎,四卦

• 遯大壮、渐归妹、晋明夷,六卦

• 家人睽、损益、蹇解,六卦

• 革鼎、困井、萃升,六卦

• 巽兑、丰旅、震艮,六卦

• 中孚、涣节、小过,四卦

• 既济未济,二卦

这十层结构均以三阴三阳相覆的卦为对称中点,而且卦序在变化时总是从两端向中央反复递进,然后上一层结构,再如此演进,其中虽有反复,最终达到顶峰,三阴三阳爻的和谐,阴阳交合的平衡(既济未济)。即乾坤——泰否——随蛊——咸恒;坎离——损益——既济未济。这说明这种卦序排列法,正符合由过阳(乾)、过阴(坤)向阴阳和谐平衡发展的变化趋势。不仅达到阴阳爻数的平衡(三阴三阳),而且三阴三阳也由两端到中央再到平衡方向发展(即泰否——咸恒——既济未济)。这正符合儒家的中庸思想,道家“冲气以为和”的思想。

从卦形的阴阳爻来看,共分为七列,两边对称排列。

全阳爻者一卦,全阴爻者一卦,一阴五阳者六卦(三组),一阳五阴者六卦(三组),二阴三阳者十五卦(九组),二阳三阴者十五卦(九组),三阴三阳者二十卦(十组)。

所有相反卦都分布于二阴三阳和二阳三阴卦和全阳、全阴所在之列(奇数列)。

泰否、既济未济为三阳三阴爻中轴的两极,泰否所处的位置很特别,为塔底的中央。

卦序塔共四层,坎离位于卦序塔的上下分界处,在第三层底部的两端,咸恒夹于其中。

咸恒与渐归妹上下相接,象征男女感应、婚姻嫁娶的前后延续。

夬姤、剥复左右呼应,象征事物的分与合、乱与治的复杂变化。

卦序中的十二辟卦上经占十个,下经占两个。乾、坤相近,与泰、否相隔八卦;泰、否与临、观相隔六卦;临、观与剥、复、夬、姤相隔四卦,上经辟卦相隔卦数呈偶数递减(八、六、四),相隔总数为十八个。夬、姤与下经遯、大壮相隔六卦(为上经相隔数的均值、六)。上下经相隔总数为二十四个,恰好为二十四节气数。临观、遯大壮分别在上下经中的第二层结构中,其他八个则都在十分特殊的位置之上。

在《周易》六十四卦中,只有否与归妹两卦的卦辞没有一点好处,这两卦正好处在上下经 2 区的底部中央覆卦位置。不知是偶合,还是有一定的象数关系。

整个卦序分为上下两经,上经三十二卦,下经三十二卦。全经共三十六个反覆卦合三十六周期之数。上经十八个,下经十八个。上下经各分五个区段(参见图六卦序关系图),上下经的五个区段相互关联。上经的 1 区、 2 区、 3 区、 4 区、 5 区分别与下经的 1 区、 2 区、 3 区、 4 区、 5 区相关联对应。

上下经的 2 区与各自的其它区有明显的区别:上下经的 2 区中都是相覆之偶卦,没有相反之卦,也没有八纯卦(乾、坤、坎、离、巽、艮、震、兑)。上下经的 2 区之间有交叉相反、相反覆关系。

所有上下经的 1 区、 3 区和 4 区,在水平对称位置的两边都呈相反关系。 2 区之间有交叉相反、相反覆关系。

上经 2 区有十对(偶数)相覆卦,以 泰否、随蛊 为 中轴 ;下经 2 区有九对(奇数)相覆卦,以 损益 为 中心 。说明泰否、随蛊为天道变化之关键,损益为人道变化之关键。怪不得《帛书周易 . 要》篇载孔子研易“至于《损》《益》一〈二〉卦,未尝〈尚〉不废书而叹”。

由图六下部的三十六反覆卦的排列顺序可以看出:上经 2 区的 [ 师比 、 同人大有 ] , [ 小畜履、谦豫 ] , [ 泰否、随蛊 ] 六对(三组)卦与下经 2 区的 家人睽,蹇解,损益 三组卦有某种象数关联,从上部的塔图结构也能够反映出来。

从图四通行本卦序关系图可以看出,需讼与晋明夷相反,临观与遯大壮相反;屯蒙与革鼎相反覆,无妄大畜与萃升相反覆。塔图两边

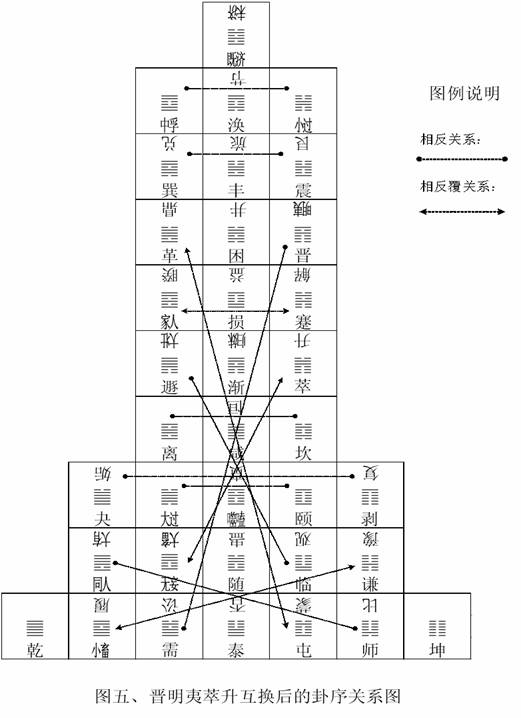

呈现一定的不对称性。如果将晋明夷与萃升位置调换,那么塔形图的两边就能够呈现交叉对称结构(参见图五晋明夷萃升互换后的卦序关系图)。但是这样调换并不符合卦序排列规则,为什么呢?由图六的上下经 2 区的结构可以观察到:上经的同人大有、师比;小畜履、谦豫呈水平交叉对称结构,下经的家人睽、蹇解呈水平平行反对称结构。因此与之相对应,屯蒙、无妄大畜;需讼、临观的关联也呈水平交叉对称结构;遯大壮、晋明夷;革鼎、萃升将呈水平平行反对称结构。上经 2 区的结构特点是交叉,下经 2 区的结构特点是平行。

上经 3 区的三组卦涵义有特定的相关性,夬姤、剥复象征事物的四极(治乱分合),而噬磕贲是其调整的关键。上经 3 区的结构特点恰好与下经 2 区中央三卦排列相似 , 下经 3 区的结构特点恰好也与上经 2 区中央六卦三组排列相仿。

由以上可分析可知,卦序中每一卦的卦位都很重要,如同六十四卦中的爻一样,爻变卦则变。就像伏羲先天六十四卦序一样,通行本卦序整体上也是一种象,蕴涵着该卦序的相应义理。下面简单阐述新卦序所蕴含的义理:

乾坤分布于塔座底的两端,为众卦之源。既济未济为塔顶,为卦之归根。从整个易经卦序上讲,表示天地万物的变化既济而又未济,生生不息永无止境。一个事物的终结又是下一个事物的开端。

上经始于乾坤、屯蒙,以阐述天道为主线,最终归于人道咸恒;下经始于坎离、遯大壮,而以阐述人道为主线,最终归于天道既济未济。

上下经的分割不是随意而定的,而是依据特定的象数结构。从图六可以看出:咸恒、坎离处在卦序塔形图四层结构中第三层的底部,也就是第二层与第三层的交界处。在此处划分,上下经的易象结构特点完全有所区别。

上经首乾坤(天地),终咸恒;下经首坎离(日月),终既济未济。象征天地相感相应,乃永恒之道;日月交相辉映、循环流转,周而复始。站在人伦角度,男女相感互应,乃自然永恒之道;水火交融既济终未济,乃社会自然之法则。

另外,上经乾坤之后,第一卦为屯(生也),终于咸恒,象征天道(性)永恒,万物生生不息也。下经坎离之后,第一卦为遯(退也),终于既济未济,象征人生(命)有终始,生命生生死死周而复始也。

全经乾坤、坎离为四正之卦,分居上下经之首。正如《周易参同契》开篇曰:“ 乾坤者,易之门户,众卦之父母。坎离匡廓,运毂正轴,牝牡四卦,以为橐龠”。

上经以乾坤为首主要论述天道,下经以坎离为首主要论述人道。上下经 1 区都为四正之卦。

上经 2 区主要论述天道的变化规律,其分为两层:第一层论道,第二层论德。正卦为因,覆卦为果。第一层正卦为:屯、需、师、小畜、泰;覆卦为:蒙、讼、比、履、否。第二层正卦为:同人、谦、随、临、无妄;覆卦为:大有、豫、蛊、观、大畜。

上经 3 区论述天道四极(剥、复,夬、姤)的变化及其转变与治理(噬磕、贲)。噬磕象征武治与法治,贲象征文治与德治。正卦位是夬、噬磕、剥,覆卦位是姤、贲、复,值得思考。

上经 4 区论述天道变化的辅助手段(颐、大过)。颐,温养之法;大过,过分手段。

上经 5 区咸恒论述天道相感与恒久之道。

下经 2 区主要论述人道的变化规律,其分为三层:

第一层主要论人道之进退。即遯、大壮,渐、归妹,晋、明夷。人生当依时而进退,当进则进,当退则退。令人回味的是遯后而大壮,晋后而明夷,渐则归妹。

第二层主要论人道之得失。即家人、睽,损、益,蹇、解。孔子曰:“ 夫损益之道,不可不审察也,吉凶之□(门)也。”(《帛书周易 . 要》)。

第三层论人生之境遇及其修养。即升、萃,困、井,革、鼎。升、萃主要是讲人生处升进之时,应积极进取(升),施展才智,圆满人生事业(萃);困、井主要是讲人生处困境之时,应反省自身以培育德根,效法井养之德,居下(井之居下)、安处(人迁井不迁)、施之于人(井之养人)、不求回报(井之水出而不为入)。革、鼎主要是讲当人生处变革时期,应效法鼎养之德,培育德能,知人善任,更新观念,“与时皆行”,不断创新。

下经 3 区主要论述人生动与止,随顺与喜乐,丰足与变迁,散乱与节制的关系。

下经 4 区主要论述人道的诚信与小有过失。

下经 5 区主要论述人道事业的成功与未竟。

虽然上经主要论述天道,下经主要论述人道,实际上天道人道无非阴阳之道,天人是相通的,天道即人道,人道即天道。

“易道广大,无所不包”,以上只是简单阐述塔排图的义理。塔排图排列精密,包罗万象,与《易》之经传结合,有心者可以体味出更多的义理,揭示出许许多多的奥秘。世界上有许多宗教都崇尚塔形结构,周易后天六十四卦的塔排图具有独特的内涵。因此《周易》塔排图可称得上是真正的“宝塔”。

以上义理足以说明卦序塔排结构的合理性。

• 易卦简义及卦序的含意

乾、至刚至健;纯阳之体。天道变化。

坤、至柔至顺;纯阴之体。地道变化。

屯、初生,屯聚。艰难初创之道。

蒙、蒙蔽,蒙昧,童蒙无知。启蒙教育之法则。

需、等待,须待;需要。待机而行之道。

讼、争讼;争取。争讼之道。

师、兴师动众;主导权。领兵之道,领导之道。

比、亲辅、比附。亲辅之道。

小畜、蓄止,蓄聚,蓄养。蓄养之道。

履、践行;礼仪。循礼(理)而行。

泰、通泰,安泰。通达交泰之道。

否、闭塞,不通达。处否转泰之道。

同人、与人和同。同舟共济。

大有、富有,德才兼有。富有之道。

谦、谦虚,谦让。谦和之道。

豫、娱乐,欢娱振奋。处欢乐之道。

随、随从,随和。随从之道。

蛊、蛊惑;蛊害,败坏。蛊害与饬治之道。

临、亲临,临近。统御安民之道。

观、垂范,观察,返观;慧观。慧观万物之道。

无妄、无有妄为,无有妄想。循道而行。

大畜、蕴蓄、积蓄。论德行的蓄养。

噬嗑、咬合,口中有物啮而合之。象征刑法治理;以法治国。

贲、文饰,文明。象征文饰美化;以德治国。

剥、剥落,衰落。面对衰落,顺时以待之道。

复、回复、恢复,返还。生机回复之道

夬、决除,决断,决裂。决断之道。

姤、偶遇,相遇,遇合。遇合之道。

颐、颐养,休养;养身、养性、养德。颐养之道。

大过、大为过分。运用过分行为之法则。

咸、皆;交感。情感交融之道。

恒、恒久。恒久之道。

坎、险陷,陷落。处险之道。

离、附着,依附;分离。依附之道

遯、隐退,隐遁;逃遁。退守、归退之道。

大壮、壮大,强壮。处强壮之道。

渐、缓进,渐进。循序渐进之道。

归妹、嫁女;依归。婚嫁之道。

晋、进盛,升晋。升晋之道。

明夷、光明夷灭,暗晦;伤。韬晦之道。

家人、一家之人,志同道合。治家之道。

睽、乖异,背离,矛盾。运用与解决矛盾之道。

蹇、艰难,险阻。匡济蹇难之道。

解、解决,解除,缓解;分解。解除困境之道。

损、减损。损而益之道。

益、增益。益而损之道。

萃、荟萃,萃聚,聚集。汇聚之道。

升、高升,上升。聚升之道。

困、困顿,困难。处困境之道。

井、滋养,修养。以井德象之。修养之道。

革、变革,革旧、革命。变革之道。

鼎、权力;鼎新,养贤与任用。以鼎器象之。养贤用人之道。

震、动荡,激荡;震惊。应对意外变动之道。

艮、静止,停止,抑止。克己安止与适可而止之道。

丰、盛大,丰盛。处盛大之道。

旅、旅行,变迁。迁旅之道。

巽、巽入,巽顺。巽入随顺之道。

兑、和悦,喜悦。和悦相处之道。

涣、涣散,散乱。运用涣散,拯济涣散之道。

节、节制,约束。节制之道。

中孚、诚信,忠信。诚信之德。

小过、小有过越。把握稍有逾越的法则。

既济、事之既成。慎终如始。终而复始。

未济、事之未竟。谨慎从事。无穷无尽。

由上述易卦简义可引申更多的卦义卦理。

这一六十四卦序并非为了便于记忆而编排的一种卦序排列,而是古圣王先哲仰观天文俯察地理,通观天道自然之变化,天人之感应,人事之进退得失、赢虚消长,“显道神德行”,由理而至于象数,进而编排的天地人道后天自然变化之卦序。全经分为上下两经,上经由天道论至人道,下经由人道返归天道。卦序两两相反相覆,卦序阴阳爻交叉交替排列,正说明了自太极生两仪,乾坤运转,阴阳互生,物极必反;阴阳互济,平衡发展的趋势;同时又道出了天道世事人伦,治乱叠见,盛衰相依,得失互变,幽冥相接,生死相续,周而复始,永无穷尽的规律。

(七)后天六十四卦序与先天六十四卦序

通行本卦序 (邵子称为后天六十四卦序)和伏羲先天六十四卦序在所有卦序中是两个非常特别的六十四卦排列顺序,从序卦卦理和卦象上来讲,先天六十四卦是易之体,后天六十四卦为易之用。

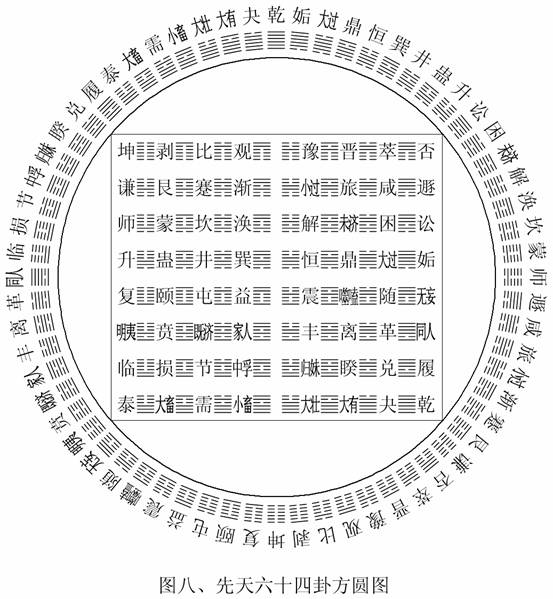

《系辞》中说:“一阴一阳之谓道”。先天六十四卦主要反映了事物总体的变化规律。其规律主要通过方圆图揭示出来(参见图八先天六十四卦方圆图)。从总体上讲,事物总是由阴(坤)到阳(乾),由阳(乾)到阴(坤)周而复始的变化(“生生之谓易”)。事物的阴阳既对立(在方圆图中以上下阴阳对待示之)又统一(统一在方圆阴阳变化之内)。所以古人以六十四卦序反映一年之阴阳二气变化。冬至一阳复来,夏至一阴姤至。

宋 . 陈抟传出了伏羲先天六十四卦序,邵雍将其应用于其先天易学和经世理论, 并以此创制了先天卦气图,他对先天卦序活学活用,将其扩展用之于一元消长之卦 气变化,用经世理论推出的历史年表非常准确。统而言之,先天图主要应用于术数推算、天文历法等,大约相当于科学应用。

后天六十四卦序主要揭示了事物后天变化的具体规律。卦序的反覆和卦爻的交叉平衡排列,揭示了事物阴阳相生、物极必反、和谐取中等规律。 其规律可以通过塔排图揭示出来(参见图七后天六十四卦塔排图)。后天六十四卦塔排图包罗万象,涵盖万有,通过参研 能够揭示更多的奥秘和易理,并指导我们对待和处理实际事物,在社会实践中使我们有法可依,有理可循。 大可用于治国,小可用于齐家、处世、修身。 至于塔排图其它方面的应用,望有心者参研之。使易学研究更上新台阶。

先、后天六十四卦序是从不同角度反映了宇宙万物的变化规律,两者相互补充,同为《易经》的重要组成部分。

(八)小结

综上所述,笔者在研究卦序的过程中没有采用传统的研究方法,而是首先找出卦序中绝大多数卦排列的基本象数规律,并检验这些象数规律是否符合易学原则,然后根据这些象数关系反推卦序易理,使得易理与其象数关系相互印证,最终还要落实到易经的根本——易理上去。

经过研究,笔者认为通行本六十四卦序有着严密的组织结构和精密的理、象、数关系(参见图七),这种关系符合易理的阴阳平衡、至简至易原则,只是在流传过程中稍有差错,使得其基本规律遭到破坏。经过调整后恢复其本来面目。使得卦义衔接更加严密。卦序整体更加直观、更加严谨,象数关系更加平衡。卦义与卦序的联系显得更加紧密,在新的卦序中,依据卦象,对卦义有了更加准确的理解。与先天六十四卦方圆图一样,图七的塔形反覆图可作为修改后的通行本卦序(后天六十四卦)卦象图。

二、新卦序歌(仿朱熹《卦名次序歌》)

乾坤屯蒙需讼师,比小畜兮履泰否,

同人大有谦豫随,蛊临观兮无妄矣,

大畜噬嗑贲剥复,夬姤颐兮大过至,

上经咸至恒为齐。坎离遯兮及大壮,

渐与归妹晋明夷,家人睽蹇解损益,

萃升困井革鼎继,震艮丰旅巽以兑,

涣节中孚小过至,下经既济终未济。

三、新序卦传

序卦

(一)

有天地,然后万物生焉。盈天地之间者唯万物,故受之以屯。屯者,盈也。屯者,物之始生也。物生必蒙,故受之以蒙。蒙者,蒙也,物之稚也。物稚不可不养也,故受之以需。需者,饮食之道也。饮食必有讼,故受之以讼。讼必有众起,故受之以师,师者,众也。众必有所比,故受之以比。比者,比也。比必有所畜,故受之以小畜。物畜然后有礼,故受之以履。履而泰然后安,故受之以泰。泰者,通也。物不可以终通,故受之以否。物不可以终否,故受之以同人。与人同者,物必归焉,故受之以大有。有大者不可以盈,故受之以谦。有大而能谦必豫,故受之以豫。豫必有随,故受之以随。以喜随人者必有事,故受之以蛊。蛊者,事也。有事而后可大,故受之以临。临者,大也。物大然后可观,故受之以观。可观然后则不妄矣,故受之以无妄。有无妄,然后可畜,故受之以大畜。物畜必有所合,故受之以噬嗑。嗑者,合也。物不可以苟合而已,故受之以贲。贲者,饰也。致饰然后亨则尽矣,故受之以剥。剥者,剥也。物不可以终尽剥,穷上反下,故受之以复。复而不已必决,故受之以夬。夬者,决也。决必有所遇,故受之以姤。姤者,遇也。物遇然后可养,故受之以颐。颐者,养也。不养则不可动,故受之以大过。物有过者必反求而感,故受之以咸。咸者,感也。相感之道不可不久也,故受之以恒。恒者,久也。

(二)

有天地然后有万物。有万物,然后有男女,有男女,然后有夫妇。有夫妇,然后有父子。有父子,然 后有 君臣。有君臣,然后有上下。有上下,然后礼仪有所错。物之既生必有所退,故受之以遯。遯者,退也。物不可以终遯,故受之以大壮。壮必有所进,故受之以渐。渐者,进也。进必有所归,故受之以归妹。物不可以终归,故受之以晋。晋者,进也。进必有所伤,故受之以明夷。夷者,伤也。伤于外者必反其家。故受之以家人。家道穷必乖,故受之以睽。睽者,乖也。乖必有难,故受之以蹇。蹇者,难也。物不可以终难,故受之以解。解者,缓也。缓必有所失,故受之以损,损而不已必益,故受之以益。物相益必聚,故受之以萃。萃者,聚也。聚而上者谓之升。故受之以升。升而不已必困,故受之以困。困乎上者必反下,故受之以井。井道行不可不革,故受之以革。革物者莫若鼎,故受之以鼎。主器者莫若长子,故受之以震。震者,动也。物不可以终动,止之,故受之以艮。艮者,止也。物不可以终止,故受之以丰。丰者,大也。穷大者必失其居,故受之以旅。旅而无所容,故受之以巽。巽者,入也。入而后说之,故受之以兑。兑者,说也。说而后散之,故受之以涣。涣者,离也。物不可以终离,故受之以节,节而信之,故受之以中孚。有其信者必行之,故受之以小过。有过物者必济,故受之以既济。物不可穷也,故受之以未济。终焉。

附、对《系辞》蓍法的初步探讨

《系辞上》第九章说:“大衍之数五十,其用四十有九。分而为二以象两,挂一以象三,揲之以四以象四时,归奇于扐以象闰,五岁再闰,故再扐而后挂”。

天地之数五十有五,大衍之数五十,乃天地之数之首数也;小衍之数五,乃天地之数之尾数也。周易筮仪中,而用四十九之数。在“分而为二以象两”后,“挂一以象三”,一般都认为是从左策或右策中取一策挂于指间,笔者认为是不正确的,从易理上讲也是讲不通的。众所周知,“分而为二以象两”,就是太极生两仪,“挂一以象三”,而三是如何而来?从易理上讲,“孤阴不生,独阳不长”,三既不是只由阳而来也不是只由阴而来,三是由阴阳交合而来,“天地合气,命之曰人”。所以说,“挂一以象三”,应该是从左右分开的两策中各挂一策,以表三。然后左右策分别揲四,归奇于扐。此为一变。

在下一变前,应该将“再扐而后挂”得到的五策或九策中的一策,放回到下一变所要分的策中,以表一以贯之、生生不息之意。

经过十有八变,得到六个爻位的老阴、少阳、少阴、老阳数字。

如此筮得老阴、少阳、少阴、老阳( 6 、 7 、 8 、 9 )的概率情况分别是 8 、 24 、 24 、 8 ,比率为 1 : 3 : 3 : 1 。

具体演算方法如下:

第一变:用四十九根蓍草

• 将蓍草随意分为两份。“分而为二以象两”。

• 从两部分蓍草中各取出一根,挂于小指与无名指之间。“挂一以象三”。

• 将左边的蓍草每四根一组的数出。“揲之以四以象四时”

• 将 3 余下的蓍草(或一根、或二根、或三根、或四根)夹于食指与中指之间。“归奇于扐以象闰”。

• 将右边的蓍草重复 3 、 4 两步。

• 将食指与中指之间所夹的蓍草及小指与无名指之间的一根蓍草置于一旁。

将剩下的蓍草同夹于小指与无名指之间的一根蓍草合起来进行下一变。

第二变:用剩下的四十五根或四十一根蓍草

• 同第一变的 1 。

• 同第一变的 2 。

• 同第一变的 3 。

• 同第一变的 4 。

• 同第一变的 5 。

• 同第一变的 6 。

第三变:用剩下的四十一根或三十七根或三十三根蓍草

• 同第一变的 1 。

• 同第一变的 2 。

• 同第一变的 3 。

• 同第一变的 4 。

• 同第一变的 5 。

• 同第一变的 6 。

第三变结束之后,归扐的筮策的可能性有八种情况,剩下的蓍草有四种可能性,其对应情况如下表:

归扐数 |

余策数 |

阴阳数 |

阴阳 |

4 |

4 |

4 |

36 |

9 |

老阳 |

4 |

4 |

8 |

32 |

8 |

少阴 |

4 |

8 |

4 |

32 |

8 |

少阴 |

4 |

8 |

8 |

28 |

7 |

少阳 |

8 |

4 |

4 |

32 |

8 |

少阴 |

8 |

4 |

8 |

28 |

7 |

少阳 |

8 |

8 |

4 |

28 |

7 |

少阳 |

8 |

8 |

8 |

24 |

6 |

老阴 |

注:其中一策象征一以贯之,参与其中之变易。

这就是“三变成爻”,如此重复六次便得到一个六画卦,即“十有八变而成卦”。 ( 参见 邓球柏著《帛书周易校释》,在该书中其筮法出现 老阴、少阳、少阴、老阳的概率为 27 : 9 : 3 : 1 )

朱子在《易学启蒙》明蓍策第三中详细讨论了出现老阴、少阳、少阴、老阳的各种可能性。按照朱子的蓍法,老阴、少阳、少阴、老阳出现的概率情况分别为四、二十、二十八、十二合计六十四,比率为 1 : 5 : 7 : 3 。老阴和老阳、少阴和少阳都不平衡。(参见朱熹《易学启蒙》, 清 李光地撰《周易折中》九州出版社 2002.9 )

在新蓍法中, 得老阴、少阳、少阴、老阳( 6 、 7 、 8 、 9 )的概率情况分别是 8 、 24 、 24 、 8 ,比率为 1 : 3 : 3 : 1 。达到了阴阳平衡。

总结:

易数用以推演易理,而易理用以反证易数。在易理中讲究阴阳平衡。所以传统的蓍法在演绎的结果上存在一定的阴阳不平衡。新的演绎方法解决了不平衡的问题。而又与《系辞》蓍仪不违背。得到的演绎结果的概率与金钱策完全一样。

以上论述仅仅是个人之浅见,希望能以此抛砖引玉,得到专家的批评指正。

作者:郭顺红

shhguo@yahoo.com

2004 年 2 月 2 日 修改 北京

参考书目:

一、邓球柏著《帛书周易校释》湖南人民出版社 2002.6

二、潘雨廷著《易学史发微》复旦大学出版社 2001.12

三、刘大钧 主编 《象数易学研究》第一辑 齐鲁书社

四、刘大钧 主编 《象数易学研究》第二辑 齐鲁书社

五、刘大钧 主编 《象数易学研究》第三辑 巴蜀书社

六、林忠军 著 《象数易学发展史》齐鲁书社

七、清 李光地撰《周易折中》九州出版社 2002.9

八、宋 邵雍 撰 《皇极经世》九州出版社 2003.9

九、南怀瑾 著 《易经杂说》复旦大学出版社

十、南怀瑾 著 《易经系辞别讲》复旦大学出版社

十一、孙映逵 杨亦鸣著《〈易经〉对话录 - “六十四卦”中的人生哲理与谋略》社会科学文献出版社 1998.4

十二、廖名春 著《周易》经传与易学史新论 齐鲁书社 2001.8

十三、其它相关资料 |